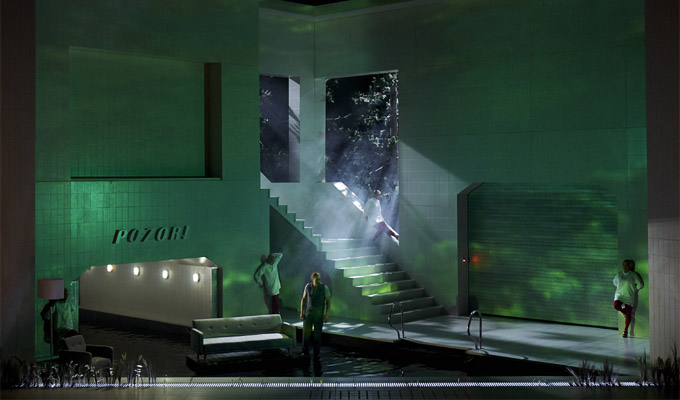

»Rusalka«, 2. Akt: Rusalka (Maria Bengtsson) und die Hochzeitsgesellschaft am Hofe des Prinzen (Mitglieder des Arnold Schoenberg Chors)

© Theater an der Wien/Herwig Prammer

Antonín Dvořák: »Rusalka«

Theater an der Wien

Von Thomas Prochazka

II.

Christian Thielemann forderte einmal das Primat der Musik auch in der Kritik. Wohlan, es sei.

David Afkham heißt der musikalische Leiter des Abends. Geboren in Freiburg im Breisgau und, glaubt man den zusammengekratzten Erfolgen seiner Dirigier-Vita der letzten fünf Jahre im Programmheft, Novize im Operngraben. Afkham ließ am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien eine Nichtinterpretation des Dvořákschen opus magnum der Bühne hören. Der Abend schleppte sich dahin. Einigen wenigen spannenden Momenten wie dem Anfangschor der Nymphen und dem einen oder anderen Teil der Festmusik im zweiten Akt stand überwiegend Ödnis ohne musikalische Gestaltung gegenüber. Auch an der Unterstützung der Sänger fehlte es.

Noch nie empfand ich Rusalka so in die Nähe schlechter Aufführungen von Werken Dmitri Schostakowitschs gerückt. Die Hänseleien der Nymphen, die Sehnsüchte Rusalkas, die komischen Momente des Hegers (Markus Butter) und des Küchenjungen (Juliette Mars): Sie alle verpufften im harten, niemals Sehnsüchte evozierenden Orchesterklang. Wo blieb das Märchen? Wüßte ich nicht, daß das ORF Radio-Symphonieorchester Wien besser klingen kann als an diesem Abend, viel besser: Marin Alsop, die neue Chefdirigentin, wäre zu bedauern.

»Rusalka«, 1. Akt: Rusalka (Maria Bengtsson), der Wassermann (Günther Groissböck) und die drei Nymphen im Bühnenbild Christan Schmidts nach den Ideen von Amélie Niermeyer

© Theater an der Wien/Herwig Prammer

III.

Maria Bengtsson, die Sängerin der Rusalka, gehört wahrscheinlich der ersten Generation jener an, welche man lehrte, ohne Einsatz des Brustregisters zu singen. Was wunder, daß es dieser Rusalka an der notwendigen stimmlichen Größe gebricht, dem Wassermann ihre Verzweiflung im Finale des zweiten Aktes glaubhaft zu machen? Wo Dvořáks Partitur, wo die Handlung Größe fordern, geben Bengtsson und das Orchester — nichts. Vergebens wartete ich auf die hör- und erfühlbar gemachte Verzweiflung der verliebten Nixe; auf ihre Sehnsucht, vom Prinzen wiedergeliebt zu werden. Bengtssons Stimme verengt sich in der Höhe, klingt müde, hart und verspannt. Was Mozart billig, ist auch Dvořák recht: — die Kunst des legato. An diesem Abend bleibt sie unerfüllter Wunsch (an alle). Doch wen wundert’s, droht der musikalischen Interpretation ja Gefahr durch die Einhaltung der szenischen Anweisungen. (Im weiteren Verlaufe der Begebenheiten wird das alles klar werden.)

IV.

Diese Frage stellt sich bei allem singenden Personal. Auch beim Arnold Schoenberg Chor, dessen Mitglieder in bewundernswerter Leidensfähigkeit auch die unsinnigsten Anweisungen der im Theater an der Wien engagierten Spielvögte getreu ausführen, war diesmal eine gewisse Reserviertheit nicht zu überhören. (Davon wird noch zu berichten sein.)

V.

Und auch beim Wassermann des Günther Groissböck, der nach der Spielvogtin Willen kein Wassermann sein darf (selbst wenn er dessen Text zu singen hat). Was genau er darstellen soll: Mir erschloß es sich nicht. Groissböck überrascht jedenfalls an diesem Abend: mit eng geführter Stimme in der Höhe und ohne jenes Vibrato, welches die ersten Rollenvertreter der Vergangenheit auszeichnete. Trog mich die Erinnerung? Hatte Groissböck 2014 im Haus am Ring diese Partie nicht viel besser gesungen und gespielt? — Daß dieser Wassermann den besten Eindruck hinterläßt, stimmlich um eine Klasse besser singt als seine Kollegen: Es ist nur ein schwacher Trost an diesem verlorenen Abend.

»Rusalka«, 1. Akt: Günther Groissböck als Wassermann

© Theater an der Wien/Herwig Prammer

VI.

Die Ježibaba der Natascha Petrinsky versucht, mit grobem Ton zu überzeugen. Vergeblich. Die Doppelbödigkeit der allwissenden Hexe, deren vorsichtiges Changieren zwischen den Welten: Es erschließt sich nicht an diesem Abend. Stimmlich nicht — und auch nicht im Spiel.

Ähnliches gilt für die Fremde Fürstin der Kate Aldrich. Auch sie bleibt weit hinter dem zurück, was zahlendes Publikum von einem ausgebildeten Opernsänger erwarten darf: großen, freien Ton, auch und gerade in der Verführungsszene mit dem Prinzen. Doch Aldrichs Stimme gebricht es an Ausdruck; sie klingt unfrei. Auch vermag die Sängerin ihr tiefes Register nicht zu aktivieren. Die Folge: ein kleiner Ton. Müßte sich der Prinz nicht an das Libretto halten: Es gäbe keinen Grund, sich von der stillen und stummen Rusalka abzuwenden.

VII.

Amélie Niermeyer zeichnete szenisch für den Abend verantwortlich. Einen Abend, an dessen Beginn sich selbst der eiserne Vorhang zu sträuben schien, den Blick freizugeben auf Christian Schmidts Bühnenbild. Und auf das, was Amélie Niermeyer zu Rusalka einfiel.

Es war nicht viel, was Opernfreunde mit diesem Werk in Verbindung bringen. Kein Märchen. Dafür über weite Strecken gegen den Text inszeniert. (Beispielsweise, wenn Ježibaba Rusalka den Trank braut, der sie zu einem stummen Menschen macht, weit und breit aber kein Kessel auf der Bühne zu sehen ist. Wie kann man Szenen wie diese so vergeben?)

Dafür stellt die Bühne zu ebener Erd’ ein Schwimmbecken vor, knöchelhoch mit Wasser gefüllt. Alle waten darin umher, knien sich hin, stoßen einander im Wasser und auch außerhalb. Das rauscht andauernd; — und stört die Musik. Doch heißt man solches heute »Personenführung« und »neue« und »aktuelle« Interpretation. Und wird nicht müde zu betonen, das Publikum verlange danach. (Angeblich.) Aber lockt derartiges Tun nicht ab von Gesang und Orchester? Irritiert es die Sänger? Wer vermag denn schon einen Abend lang mit nassen Füßen richtig zu singen?

Stünde nicht Rusalka auf der Eintrittskarte und stimmte das Datum mit jenem im Kalender überein: Nie käme man beim Blick auf die Bühne auf die Idee, einer Aufführung dieses Werks beizuwohnen. Was immer eine willfährige Intendanz die Spielvogtin auf die Bühne stellen ließ: Mit Dvořáks Rusalka, dem immer aktuellen Märchen von der Nixe, die von der Launenhaftigkeit und Oberflächlichkeit der Menschen enttäuscht und deren Liebe nicht erwidert wird, hat es wenig gemein.

»Rusalka«, 1. Akt: Maria Bengtsson (Rusalka) und Ladislav Elgr (Der Prinz)

© Theater an der Wien/Herwig Prammer

VIII.

War da sonst noch etwas? Ach ja, der Prinz: Ladislav Elgr bleibt einem in Erinnerung als jemand, der sich zu Beginn des zweiten Aktes im Adamskostüm vom gemeinsamen Lager mit Rusalka erhebt und über die Bühne schreitet. Sonst … eher weniger. Ungeschlacht in der Mittellage, verengt sich Elgrs Tenor in der Höhe, weil er gegen einen geschlossenen Kehlkopf ansingt. Gleichzeitig ändert sich die Stimmfarbe. So bleiben dem Sänger im Ende nur die Flucht ins forte oder die Kopfstimme. Seine stimmliche Blässe findet im zurückhaltenden Spiel ihre Entsprechung. Wie gleichgültig darf uns ein Rusalka-Prinz eigentlich sein?

IX.

Das Theater an der Wien, scheint’s, ist längst zum Hort des »deutschen Regietheaters« geworden, die Spielvögte wichtiger als die Sänger. Anders sind viele Engagements gar nicht zu begründen. Dennoch steht »Das Opernhaus« auf den Programmheften und Leporellos geschrieben.

An solchen Abenden scheint dieser Zusatz dringend geboten.